特別展・・隅田川・・ ― 2010/11/16 00:30

パリにはセーヌ河、ロンドンにはテムズ河、ウィーンにはドナウ河、

そして江戸には隅田川・・・・・。

「隅田川 江戸が愛した風景」特別展は、9月22日~11月14日までの開催で前期後期と展示替えがあったようですが、ようやく最終日前日に出かける事が出来ました。

そして江戸には隅田川・・・・・。

「隅田川 江戸が愛した風景」特別展は、9月22日~11月14日までの開催で前期後期と展示替えがあったようですが、ようやく最終日前日に出かける事が出来ました。

佃島生まれの父の影響なのか、江戸文化の母と言われる隅田川が好きです。

子供の頃は、毎週日曜日は父に連れられ佃島へ、そして、弟と一緒に佃の渡しで向こう岸との間を何往復もして遊んだり、住吉神社の大祭では御輿が勇ましく川に入るのを見たりしました。

コンクリートの護岸が出来る以前の川の姿、父の家の裏から川に下りることが出来たので、川が本当に身近にありました。

そんな隅田川の特別展は、第一章舟遊びの隅田川、第二章隅田川を眺める、

第三章隅田川の風物詩として、隅田川を描いた作品がまとまって展示されていて見ごたえのあるものでした。

子供の頃は、毎週日曜日は父に連れられ佃島へ、そして、弟と一緒に佃の渡しで向こう岸との間を何往復もして遊んだり、住吉神社の大祭では御輿が勇ましく川に入るのを見たりしました。

コンクリートの護岸が出来る以前の川の姿、父の家の裏から川に下りることが出来たので、川が本当に身近にありました。

そんな隅田川の特別展は、第一章舟遊びの隅田川、第二章隅田川を眺める、

第三章隅田川の風物詩として、隅田川を描いた作品がまとまって展示されていて見ごたえのあるものでした。

隅田川は、古くは浅草j寺縁起や平安時代の「伊勢物語」「東下り」に登場していますが、16世紀終わり(1590年8月1日)に徳川家康が江戸に入り、江戸が都市の形態を整えるに従い隅田川の周辺も発展が始まります。

展示の第二章では、隅田川とそこに架かる橋、亀戸天神、木母寺、上野寛永寺、浅草寺、御殿山等が丁寧に描かれた江戸名所図屏風などが素晴く、

川を介しての江戸の風景を楽しめました。

遠くに描かれた山は、富士山であったり筑波山であったたのが興味深かった。

第三章の隅田川の風物詩は、やっぱり夏の花火風景が一番でしょうが、

春や冬の趣のある風景画もいいものでした。

冬景色のなか川舟から岸にあがる女性を描いた絵、秋の佃島の風景など。

また、「影からくり絵」には驚かされました。花火の上がった様子や、それを見物する舟の明かり、川岸の料理屋の灯りが、絵の背後から光をあてると明るく光るのです。ちゃんと影もついていました。

部分的に切り抜き裏から薄紙をはる細かい細工がされているようです。

見世物小屋などで芝居気たっぷりの口上を付けてお客を楽しませた作品だそうです。

江戸は、19世紀初頭、100万人都市で世界一だったと言われています。

当時ロンドンは86万人、パリは54万人、北京は90万人と資料にあり、

江戸は町方差配人口が50万人と記録されていて、これには武家人口が含まれていないと数字で、武家人口を加えると、かなりの人が江戸に住んでいた事になるでしょう。

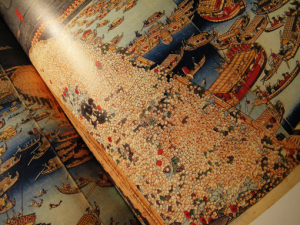

今回驚いたのは、上の「東都両国ばし夏祭り」のびっしりと人で埋め尽くされた両国橋の様子と川面の舟の渋滞振りです。花火見物の風景だそうですが、

身動きがとれない人混みは凄い。

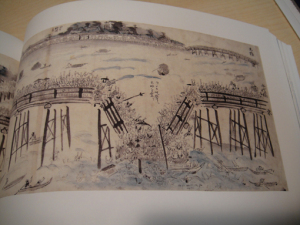

よく橋が落ちなかったと思ったら、下の「文化4年8月富岡八幡宮祭礼永代橋崩落の図」がありました。

当時ロンドンは86万人、パリは54万人、北京は90万人と資料にあり、

江戸は町方差配人口が50万人と記録されていて、これには武家人口が含まれていないと数字で、武家人口を加えると、かなりの人が江戸に住んでいた事になるでしょう。

今回驚いたのは、上の「東都両国ばし夏祭り」のびっしりと人で埋め尽くされた両国橋の様子と川面の舟の渋滞振りです。花火見物の風景だそうですが、

身動きがとれない人混みは凄い。

よく橋が落ちなかったと思ったら、下の「文化4年8月富岡八幡宮祭礼永代橋崩落の図」がありました。

近年は隅田川沿いの緑道も整備され景観の大切さが見直されてはいますが、

もっと川を大切にして江戸が愛した風景を守りたいものです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。